编者按:

风正好扬万里帆。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持贯彻执行中央八项规定、驰而不息推进作风建设,彰显了中国共产党“永远保持赶考的清醒和谨慎”的高度自省,使百年大党在自我革命中不断焕发蓬勃生机。

建校70余载,中国地质大学的优良作风和光荣传统是学校事业接续发展的坚强保障。校训精神、攀登精神、南迁精神、摇篮精神等地大精神谱系,印照出地大人初心不改、使命在肩的奋进身影。值此全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育之际,让我们重温校史,讲述先辈故事,传承优良作风,激发奋进力量。

回望中国地质大学办学治校史,有这样一位令全体地大人敬仰追怀的老领导——高元贵。高元贵(1908-1993)是一位知识分子出身的革命者,曾是“一二·九”学生运动中中国大学学生运动的主要领导人之一。他于1958年调任北京地质学院院长兼党委书记,后任湖北地质学院、武汉地质学院临时党委书记、革委会主任,至1976年离校时已年近七旬。他为了新中国地质教育事业呕心沥血,对中国地质大学的发展功不可没。

作为曾经深入工农群众开展抗日救国运动的老一辈革命家,高元贵以一生的坚守与实践,生动诠释了一名共产党员的先锋形象。他勤俭节约的生活准则、廉洁奉公的从政操守、务实担当的工作作风,为新时代地大人树立了不朽的精神丰碑。

高元贵(1908-1993)

一、清风两袖昭本色 克己奉公砺初心

生活中的高元贵一贯艰苦朴素,对待自己与家人几近苛刻,却将全部温情倾注给了学院师生。

在1958年大办钢铁运动期间,由于师生长时间身处野外艰苦的工作环境,衣物普遍破损严重。高元贵得知情况后,顶着学院经费困难的压力,悉心听取教师们的意见,果断决定为大家置办工作服。但他自己对于着装却毫不在意,一件呢大衣、一套呢中山装,以及打着补丁的衬衣和毛衣,便是他日常上班的制服。三年困难时期,学院物资供应极度匮乏。为了保障师生身体健康,高元贵亲自紧抓食堂管理工作,和师生一起到北京西山采集荆条籽,为老教授们发放补助食品,却从未为自己和家中的孩子们多拿一两食品。

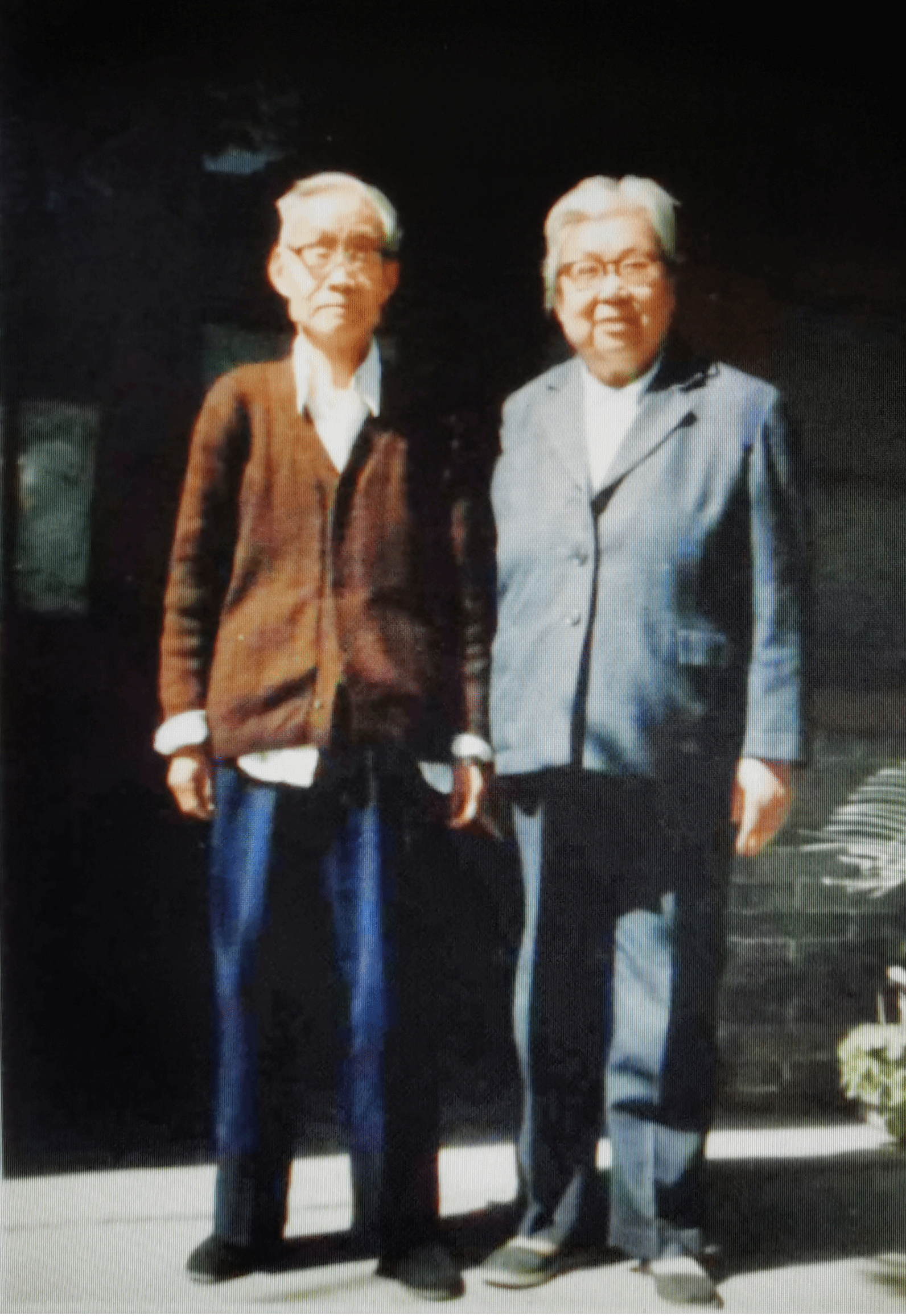

高元贵与夫人齐涛

1969年,石油系教师带领学生到玉门油田进行“教学、科研、生产”三结合,同样在此地带教实习的外校老师每日补助9毛钱,学院教师只有2毛7分钱。高元贵知悉后经过实地调查,提高了大家的待遇。但几十年都鲜为人知的是,高元贵家中子女多、负担重,早年间全家在一起生活时,他与夫人齐涛同志的工资每月都捉襟见肘。他的家中住处陈设简单,自1958年来校就住在学院附近的一个小四合院内,直到1993年逝世,35年中除正常维修外,从未要求单位为其翻新装修。

1961年春节座谈会上,高元贵代表党委向各民主党派和老教授们表示慰问

二、俯身向民听心声 躬身力行办实事

在校担任领导职务长达18年,高元贵深受师生爱戴的重要原因之一,还在于他亲民务实、公平公正的工作作风。对普通一线的基层教职工以礼相待、以诚相见,对身处逆境、遭受不公正待遇的专家学者则耐心劝解、妥善安置,展现出了令人敬佩的胸怀和担当。

1965年,高元贵看望在北京南口进行教学实习的师生

高元贵曾说:“我一天听不到大家的意见,就睡不好觉。”他时常到老教师家中慰问走访,也习惯与食堂进餐的师生边吃边聊,还常现场慰问野外实习的师生。教师们经常直言不讳地向他反应对学院工作的意见和建议,即使提错了、说错了、态度不好,他也从不计较。大家背后为他取了个亲切的绰号:高老夫子。

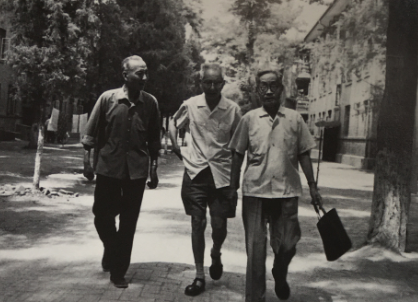

高元贵来校看望袁见齐、杨遵仪院士后一同在家属区漫步

王鸿祯院士曾在反右派斗争中受到批判、降级等一系列不公正的处分,情绪颇为低落,思想包袱沉重,对学术研究也失去了信心。高元贵多次主动与他促膝长谈,鼓励他继续钻研学问和追求真理,还聘请其担任自己的教学科研顾问,让他列席院务会参与周口店野外实习基地的教学改革等重要工作,给予了充分的信任支持。党的十一届三中全会后,王鸿祯收获了大量的科研成果,深有感触地向高院长致谢。叶大年院士在学生时代,曾因一句言论险遭批判,高元贵及时发现并制止了这场不合理的批判,保护了叶大年。叶大年回忆说:“我每每想到自己的成长过程,就对高元贵院长产生一种由衷的敬意”。

三、啃骨涉险迎难上 破局开路勇担当

上世纪70年代,在学校最为颠沛流离的低潮时期,从党和国家的利益出发,从有利于学校长远发展出发,高元贵不计较文革期间个人遭受的不公正待遇,毅然重新挑起了领导重担,身体力行地带领师生走过一段艰难岁月,历尽艰辛保护了学校发展的根脉,展现出共产党员胸怀大局、求真务实的精神气度。

为了给学校争取更好的发展空间,高元贵一经恢复职务,立即带领领导班子就湖北江陵建校条件的问题展开走访调研,向上级明确提出“江陵不适宜办全国重点地质院校,请求重新选址”。随后亲自率队在湖北境内踏勘考察,经过反复争取、多方奔走、据理力争,才使得在武汉建校的诉求最终得到湖北省革委会的批准。为了动员师生南迁武汉,高元贵又亲自回京召开全员教职工大会。他动情地说道:“我们许多干部都是在战争中过来的,在战场上拼过命的,现在仍然需要这种革命精神。用这种精神对待迁校,对待工作。在个人利益和党的利益发生矛盾的时候,应该无条件地服从党的利益,顾全大局,而决不能讨价还价。”

1973年高元贵亲自带队踏勘校址

高元贵以身作则,带头将户口、粮油关系迁至武汉。他既旗帜鲜明地执行中央决定,也充分照顾教职工情绪,以人性化的部署策略来化解矛盾,迅速推动了学院整体南迁的工作步调。当时的他,身体虚弱、饭量很小,晚上睡眠需靠安眠药维持,但仍然亲力亲为地进行细致安排。1975年8月,因特大暴雨中断的京广铁路恢复通车后,学院教职工乘坐首趟专列南下,各批次人员随后陆续来汉。

1992年,高元贵出席中国地质大学建校40周年的庆祝大会

1992年11月,中国地质大学庆祝建校40周年大会上,84岁高龄的高院长走上主席台时,数千名师生员工及校友起立鼓掌欢呼长达6分钟,足以见得高元贵在师生心中的份量之重。他以一生的坚守和奉献,生动诠释了中央八项规定精神的深刻内涵,那就是永葆清正廉洁的政治本色,永行真抓实干的工作作风,永记为民服务的初心使命。

策划指导:图书档案与文博党委

供稿:档案校史党支部 刘欣

罗芮(地球科学学院研究生)

参考资料:

[1]帅斌.百年党史中的地大红色故事[M].武汉:中国地质大学出版社,2022.

[2]张锦高.素心若雪 壮志如山——纪念高元贵院长[M].武汉:中国地质大学出版社,2022.

[3]丰碑屹自无声处——纪念高元贵院长诞辰一百一十周年展览.中国地质大学(北京)档案馆,中国地质大学(北京)党委宣传部,2018.

校史馆微信公众

校史馆微信公众